В светодальномерах используют инфракрасные излучения в узком спектральном диапазоне, что позволяет сконцентрировать излучение в узком пучке и увеличить дальность действия светодальномера. Приемопередатчик светодальномера включает блоки источников света и преобразователей светового потока и оптические линзово-зеркальные комплексы для излучения, отражения и приема светового потока. Отражатель устанавливается в конце измеряемой линии. Светодальномеры могут использоваться в любое время суток и года при наличии оптической видимости между пунктами.

Радиодальномеры, в которых измеряется время прохождения радиоволн вдоль измеряемой линии, имеют две взаимозаменяемые радиостанции. Каждая из них может быть как ведущей, так и ведомой, что позволяет измерять расстояния в прямом и обратном направлении. Радиодальномером можно производить измерения в любое время суток и года, даже при отсутствии оптической видимости (туман, дымка, дождь). Эти приборы работают на расстоянии 200 м — 30 км, обеспечивают высокую точность измерений. Так, например, один из дальномеров на 1 км дает погрешность 1 см.

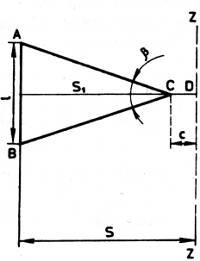

Рис. 60. Принцип определения расстояний дальномерами геометрического типа S = S1+c, где c — расстояние от вершины параллактического угла β до оси вращения инструмента ZZ

Измерение расстояний оптическими дальномерами основано на определении высоты Si равнобедренного треугольника ABC, например, по известной стороне АВ, равной l и противолежащему острому углу β (рис. 60). Одна из величин, l или β обычно является постоянной, а другая переменной (измеряемой). Поэтому различают дальномеры с постоянным параллактическим (измеряющим) углом и дальномеры с постоянным базисом.

В дальномерах с постоянным базисом измеряемая линия S1 является высотой в треугольнике ABC (см. рис. 60), базис l — основанием, а угол β должен быть измерен. Тогда S1 = 1/2·ctgβ/2.

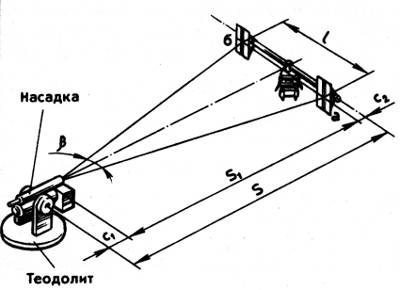

Эти приборы представляют собой дальномерную насадку на трубу теодолита (см. §21) в сочетании с дальномерной рейкой (вертикальной или горизонтальной). Они применяются при прокладке съемочных сетей, съемке застроенных территорий с относительной погрешностью 1:5000— 1:1000, с их помощью измеряют расстояния от 20 до 500—700 м. Эти устройства относятся к дальномерам двойного изображения, так как в них через одну оптическую систему создается два изображения наблюдаемого предмета. Оба изображения видны в поле зрения трубы смещенными друг относительно друга на величину, соответствующую параллактическому углу.

Рис. 61. Измерение расстояния S дальномерной насадкой

Дальномеры с постоянным параллактическим углом и переменным базисом рассматриваются в §21.

При съемках пониженной точности используют упрощенные способы измерения расстояний. Так измерение небольших объектов и коротких линий производят «полевым циркулем» (рис. 62), составленным из двух жердей, скрепленных под углом так, что между их концами сохраняется постоянное расстояние 1 или 2 м. В маршрутных съемках расстояния по ходу часто определяют шагами.

Рис. 62. Работа с «полевым циркулем»

К группе косвенных измерений расстояний малой точности относятся определение расстояний на глаз, по времени нахождения в пути, по слышимости звука, по угловой величине известных предметов.

При глазомерном способе сравнивают определяемое расстояние с известным отрезком на местности. Применение этого способа более целесообразно при расстояниях до 1000 м, так как ошибки измерений при больших расстояниях достигают 50%. На результаты глазомерных определений заметно влияют условия наблюдения и характер объектов. Например, светлоокрашенные или ярко освещенные предметы кажутся ближе темных или находящихся в тени, в тумане, в пыли; при пасмурной погоде предметы видятся дальше; на пересеченной местности, через балки, овраги расстояния скрадываются; при наблюдении вверх или лежа предметы кажутся ближе, чем при рассмотрении стоя или сверху вниз.

Для определения расстояний используют также степень различимости объектов местности на разных расстояниях (табл. 7).

| Таблица 7. Расстояния видимости (различимости) некоторых объектов невооруженным глазом | |

| Объекты и признаки | Расстояние |

| Большие строения | 8 км |

| Заводские трубы | 6 км |

| Отдельные небольшие дома | 5 км |

| Стволы деревьев, столбы линий связи, люди (в виде точек) | 1—1,5 км |

| Движение ног и рук идущего человека | 0,7 км |

| Переплеты рам в окнах | 0,5 км |

| Черепица на крышах, листья деревьев | 200 м |

| Черты лица, кисти рук | 100 м |

| Глаза человека в виде точек | 60 м |

Расстояние слышимости звуков также используется для определения расстояний до источника звука. Так, например, шум работы автомобильных моторов на шоссе слышен с расстояния 2 км, удары топора — за 300 м, человеческая речь — за 200 м.

До любого видимого предмета, являющегося источником одиночных звуков (удары топором, вспышки выстрелов и т. п.), можно определить расстояние SМ по формуле SМ = t·330, где t — время в секундах от момента удара (вспышки) до момента восприятия звука, 330 — скорость распространения звука (м/с).

Расстояние до наблюдаемых предметов S может быть определено измерением угловой величины и вычислением по формуле

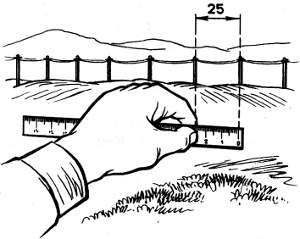

SМ = 1000·B/Y где В — известный размер предмета, Y — наблюдаемая угловая величина предмета, выраженная в тысячных. Чтобы получить угол на предмет в тысячных, линейку с миллиметровыми делениями держат перед собой на расстоянии 50 см от глаз и подсчитывают по ней длину отрезка, покрывающего предмет местности. Результат, умноженный на 2, даст величину угла в тысячных, так как одно миллиметровое деление на удалении 50 см соответствует углу 0-02 (две тысячных).

Например, известно, что расстояние между телеграфными столбами 50 м. Положим, что оно покрывается 25-миллиметровыми делениями, тогда У = 25×2 = 0 — 50 (50 тысячных). Расстояние до линии связи на местности будет: S = 1000·50/50 = 1000 м (рис. 63; табл. 8).

Рис. 63. Приближенные измерения углов, выраженных в тысячных на предметы местности известных размеров

| Таблица 8. Размеры некоторых объектов, используемых для определения расстояний | |

| Объекты | Расстояние |

| Высота дома деревянного одноэтажного с крышей | 7—8 м |

| Расстояние между столбами линий связи | 50 (60) м |

| Высота деревянного столба линии связи | 5—7 м |

| Высота средневозрастного леса | 18—20 м |

| Высота вагона пассажирского многоосного | 4,25 м |

| Длина вагона пассажирского многоосного | 24—25 м |

| Высота автомобиля грузового | 2 м |

| Высота человека среднего роста | 1,6—1,8 м |

| Средняя длина вытянутой руки | 0,5—0,6 м |

| Средний шаг человека | 0,7—0,8 м |

| Диаметры монет: 10 коп.—17 мм; 15 коп.—20 мм; 20 коп.—22 мм; 5 коп.—25 мм | |

Для измерения расстояния S на одном конце линии устанавливают теодолит с дальномерной насадкой, а на другом — дальномерную рейку (рис. 61). Измеряемое расстояние будет определено: S = S1 + c, где S1 — расстояние от вершины параллактического угла до плоскости марок рейки, с — величина постоянная.

После ряда преобразований получим S = K/β + c, где K — коэффициент дальномера, постоянный для данного прибора и рейки. Параллактический угол измеряют по шкале, и он в этой формуле выражен не в градусах, а в делениях угломерной шкалы. В расстояние S, вычисленное по формуле, вводят поправки за наклон измеряемой линии к горизонту и за изменение длины рейки и дальномерной шкалы вследствие влияния температуры.