Во Франции возражения дарвинизму были выдвинуты непременным секретарем Парижской академии наук Пьером Флурансом и зоологом и антропологом Арманом Катрфажем де Брео, опубликовавшими по этому вопросу отдельные труды (Flourens, 1864; Quatrefages, 1870). У Флуранса, креациониста и позитивиста, шокированного метафорическим языком Дарвина, это маленькая брошюра, написанная в высокомерном и категорическом тоне. В ней всего четыре научных аргумента, направленных против идеи эволюции вообще. Солидная книга Катрфажа, по словам Ю.А. Филипченко, «единственного серьезного французского критика Дарвина» и тоже креациониста, спокойна, объективна и исполнена уважения к гению «английского натуралиста». Мы приведем только четыре из восьми возражений Катрфажа, которые могут быть отнесены к роли естественного отбора; из них два повторяют ранее высказанные Флурансом и, таким образом, являются общими для обоих критиков (см. подробнее: Назаров, 1974).

1. Наука не располагает фактами превращения одного вида в другой, и Дарвин не привел ни одного подобного примера. Почему, часто повторял Флуранс, никто никогда не наблюдал, чтобы лошадь породила осла или наоборот? «Видели ли когда-нибудь, чтобы груша превратилась в яблоню, моллюск в насекомое, насекомое в птицу?», а белый в негра под влиянием одного и того же климата? – добавлял Катрфаж. Несмотря на все могущество среды, приводящей к изменчивости, за недооценку которой он даже упрекает Дарвина, последняя всегда ограничена рамками вида. Поэтому Дарвин путает изменчивость внутривидовую с превращением видов друг в друга. Флуранс заявляет прямо, что Дарвин вообще пренебрег определением вида. «Дарвин написал книгу о происхождении видов, а в этой книге отсутствует именно происхождение видов» (Flourens, I864. Р. 47).

С этим аргументом связано также противоречие между ясной разграниченностью (наличием хиатусов) видов в природе и их постоянным превращением согласно теории медленной эволюции по Дарвину.

Обоих критиков, вероятно, не удовлетворило объяснение Дар-вина: отсутствие промежуточных форм определяется процессом дивергенции и вымиранием исходных типов. Как мы увидим уже в следующей главе, Флуранс и Катрфаж оказались совершенно правы в том, что плавных переходов от вида к виду в природе не бывает, а признаки рас и подвидов никогда до видового ранга не «дорастают». Но они ошибались, отрицая превращение одного вида в другой. Согласно современным данным только так и совершается эволюция, но при этом вид превращается не в какой-либо другой из существующих, а в совершенно новый.

2. Одновременно существуют высшие и низшие организмы (в частности, одноклеточные), сохранившие в течение миллионов лет «исходную простоту строения» вопреки отбору и изменению условий среды.

Предвидя это возражение, сам Дарвин указывал, что положенный им в основу эволюции принцип дивергенции «не предполагает необходимого прогрессивного развития» и вымирания исходных форм, что последние могут сохраниться в относительно простых и во многих отношениях мало изменившихся условиях среды вне непосредственной конкуренции с высшими формами. Впрочем, ошибочно было бы считать, что персистентные виды вовсе не изменились. Они, бесспорно, усовершенствовались.

В наши дни самой большой и до сих пор не решенной проблемой остается вопрос, не почему низшие организмы не превратились в высшие, а почему возникли высшие. Теория естественного отбора ответа на него дать не может.

3. Отсутствуют переходные формы в ископаемом состоянии.

Дарвин объяснял этот факт неполнотой геологической летописи, связанной с неудовлетворительными условиями сохранения ископаемых.

В настоящее время геологическая летопись считается достаточно полной, для того чтобы можно было с уверенностью заключить, что отсутствие переходных форм – реальный факт и один из наиболее веских аргументов против дарвинизма.

4. Абсолютен характер физиологических различий между расами и видами, проявляющийся при размножении. Если разные виды способны спариваться и давать потомство, то образующиеся гибриды либо бесплодны, либо дают возврат к родительским формам со второго поколения. По этой причине не существует ни одной расы гибридного происхождения. Флуранс и Катрфаж ссылались при этом на широко известные во Франции опыты Ш. Нодэна(Naudin, 1853).

Непонятно, писал Катрфаж, как между дотоле плодовитыми расами, имеющими общего предка, может в какой-то момент возникнуть бесплодие, навсегда разделяющее их. По его словам, Дарвин отступил перед трудностью этой задачи, а может быть, и не осознавал ее, ибо недооценивал физиологические различия между видами и расами. В одной из последних работ Катрфаж подробно говорит, что этот физиологический аргумент вместе с ним всецело разделяют такие последователи Дарвина, как Дж. Роменс и Т. Гексли.

Вопрос о возможности гибридного видообразования во многих систематических группах давно решен положительно, и он будет специально рассмотрен в гл. 10. Но еще в XVIII в. К. Линней и И. Кельрейтер располагали фактами межвидовой гибридизации, причем первый допускал, что она может быть источником образования новых видов. Последующими исследованиями была доказана относительность физиологического критерия вида. Что касается бесплодия между расами, то оно, действительно, может возникать как результат их длительной взаимной изоляции. Однако оно связано не с усилением расовых признаков, а с трансформацией вида как системы. Очевидно, данный аргумент возражением дарвинизму не является.

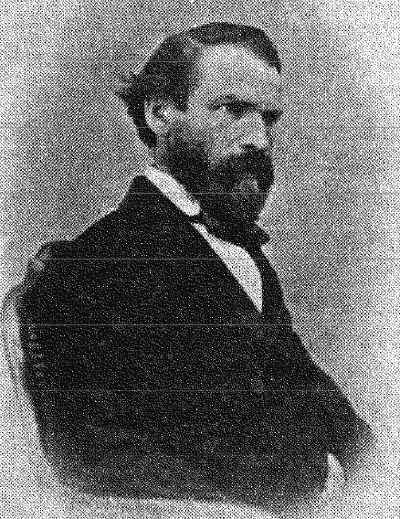

Альберт Виганд (1821-1886)

Критика дарвинизма ознаменовалась в XIX в. двумя высшими достижениями – появлением трехтомных трудов немецкого ботаника Альберта Виганда и его русского единомышленника, зоолога и известного славянофила И.Я. Данилевского. В то время образованная часть общества, ослепленная дарвинизмом, не обратила на них почти никакого внимания, и, по-видимому, не будет преувеличением сказать, что оба труда приобрели подлинную актуальность только в наши дни. Уже в заглавие исследования Виганда (Wigand, 1874-1877) вынесена главная методологическая причина несостоятельности дарвинизма – уклонение его создателя от требований позитивной науки, которым следовали Ньютон и Кювье. В трех книгах последовательно рассмотрены предпосылки, основные положения теории Дарвина и ее следствия, которым противопоставлена вся совокупность существовавших в то время контраргументов. Проводится методологический анализ теории.